Qui sauvera la planète ?

Pour que la Terre reste un monde vivable pour les générations futures. #7/8

La communauté scientifique ?

Gagner du temps pour espérer un futur

"L'impact du développement humain sur notre environnement planétaire est un fait indéniable. Le réchauffement climatique en est l'exemple le plus alarmant : selon l'Unep Emission gap report 2024, le schéma médian (celui qui se trouve entre les projections hautes et basses) est maintenant à + 3,2 °C en 2100, bien au-delà des objectifs de + 1,5 °C des accords de Paris. D'autres événements extrêmes se multiplieront. Les simulations du WWA (en 2023) montrent que la fréquence des sécheresses telles que celle qu'a connue l'Iran de 2020 à 2023, hier centennale, sera d'un an sur deux. Et la liste est malheureusement très longue : érosions massives, chute drastique de la biodiversité, fonte des glaciers (13 % de moins chaque décennie), disparition de la glace Arctique en fin d'été entre 2030 et 2050 (Kim et al., Nature, 2023), impact sur la santé (milliards d'habitants touchés par la dengue d'ici 2100, Giec 2023)… Se protéger de ces risques démesurés devient impossible : comme le disait le PDG d'AXA dès 2015, « une augmentation de 2 degrés de la température moyenne dans le monde peut encore être assurable, mais ce qui est certain, c'est qu'une hausse de 4 degrés ne l'est pas. » Il faut donc reconsidérer de manière existentielle et pratique notre rapport au temps et à l'espace." Nicolas Glady et Yves Laszlo

Face à cette urgence climatique, l'humanité bénéficie des avancées économiques mondialisées, mais la crise climatique met en péril ce progrès, avec des impacts disproportionnés sur les pays du Sud. Cette inégalité géographique s'explique par le fait que les nations les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre sont souvent les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique.

Les solutions extrêmes — décroissance radicale ou technosolutionnisme aveugle — ignorent la complexité des temporalités et des réalités locales. La décroissance immédiate risquerait de compromettre les capacités d'investissement nécessaires à la transition énergétique, tandis qu'une confiance aveugle en la technologie pourrait retarder les changements comportementaux indispensables.

Pour éviter les catastrophes, il faut mobiliser dès maintenant les ressources scientifiques et technologiques disponibles afin de ralentir la dégradation environnementale, tout en préparant un changement sociétal profond. Cette approche à double temporalité implique d'agir simultanément sur le court terme (réduction immédiate des émissions, adaptation aux effets déjà inévitables) et sur le long terme (transformation des systèmes économiques et sociaux).

Chaque région doit adapter ses réponses en fonction de ses contextes spécifiques, sans attendre une coordination politique globale. Cette approche décentralisée s'impose car les négociations internationales progressent trop lentement face à l'urgence, et parce que les solutions doivent être adaptées aux spécificités géographiques, économiques et culturelles locales.

La communauté scientifique a la responsabilité d'agir rapidement, en orientant ses recherches vers des innovations de rupture, afin de préserver les chances d'un avenir vivable. Cela implique de privilégier les recherches appliquées dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture durable, de la capture du carbone, et de développer des technologies accessibles aux pays en développement, tout en maintenant une collaboration internationale renforcée entre laboratoires et institutions.

L'incrémentalité radicale pour faire face aux défis.

Une équipe internationale de chercheurs, principalement affiliée à l'Université d'État de l'Oregon, propose une approche novatrice pour répondre aux défis du changement climatique, de la perte de biodiversité et des inégalités sociales. Leur stratégie repose sur le concept d'« incrémentalité radicale », visant à opérer des transformations profondes grâce à des étapes progressives et réalisables. Ils priorisent l'équité sociale et économique ainsi que la durabilité environnementale, en remettant en question les modèles actuels et en préconisant une réduction de la consommation des ressources primaires pour limiter les pressions sur la planète. Les chercheurs imaginent un futur fondé sur l'équité, la résilience et le bien-être social, tout en rejetant le modèle de croissance économique perpétuelle. Ils insistent sur la nécessité d'une transformation globale des systèmes économiques, sociaux et énergétiques pour répondre efficacement au réchauffement climatique.

Les agriculteurs ?

C'est l'élevage qui sauvera la planète !

Le professeur Alan Savory, écologue et pionnier de la gestion moderne du pâturage, souligne l'importance cruciale des animaux dans la survie de l'humanité pour l'alimentation, l'énergie, le travail du sol et la fertilisation des terres. Il préconise une approche intégrée de l'agriculture qui reconnaît le lien étroit entre les animaux et les sols.

La spécialisation de l'agriculture, encouragée depuis les années 60, a conduit à des problèmes environnementaux tels que la pollution par les nitrates dans les cours d'eau. Les détracteurs de l'élevage prônent souvent une solution simpliste consistant à réduire ou éliminer complètement l'élevage pour résoudre ce problème. Cependant, cette approche ignore les conséquences néfastes telles que l'utilisation accrue d'engrais chimiques et de pesticides, ainsi que la dégradation des sols.

L'abandon de l'élevage au profit d'une alimentation exclusivement à base de plantes annuelles, comme les céréales, pourrait entraîner une diminution de la fertilité des sols et des impacts environnementaux désastreux.

La solution proposée par Savory est la polyculture-élevage, qui intègre la culture de céréales avec l'élevage d'animaux, en utilisant les déjections animales comme fertilisant naturel. Cette approche favorise la durabilité environnementale, économique et sociale de l'agriculture, tout en assurant la sécurité alimentaire pour tous.

Les économistes ?

Le marché ne sauvera pas la planète.

Les économistes doivent être formés à ces enjeux environnementaux et être capables d'intégrer les connaissances scientifiques dans leurs analyses. L'approche traditionnelle du marché ne peut résoudre ces défis actuels, car elle ne tient pas compte des limites planétaires et favorise l'exploitation des ressources. Des mesures publiques fortes et coordonnées sont nécessaires pour contraindre les activités économiques et protéger l'environnement.

Repenser les relations entre sphère publique et intérêts privés, tout en impliquant activement les populations dans les décisions qui les concernent.

Dissiper les incertitudes

« Jamais le monde ne fut frappé de manière convergente par cinq exigences nouvelles liées à des chocs que notre monde a connus ou connaîtra. (...) C’est ce mélange de chocs exogènes et endogènes qui rend l’avenir si imprévisible. Le mot « incertitude » sera à la base de toutes nos réflexions. » Jean-Hervé Lorenzi

La publication de ces Cahiers a été rendue possible grâce au soutien de L'Hémicycle : https://lhemicycle.com/

Les politiques ?

Un récit politique alternatif trace son sillon.

Les livres sur la crise climatique et l’anthropocène se multiplient comme des petits pains. À raison : aucun sujet n’est aussi brûlant que celui-là. "Qui sauvera la planète ?" de Nathanaël Wallenhorst réussit à tirer son épingle du jeu en abordant la question sur un plan politique. Quels sont les discours et les stratégies concrètes adoptés par les différents régimes de la planète pour lutter contre cet horizon mortifère ? Matthieu Girou, MARIANNE

Nous avons modifié de façon durable les conditions d'habitabilité de la Terre pour l'ensemble du vivant et ainsi grandement fragilisé la vie en société. L'auteur décrypte les récits politiques du temps présent qui font chacun le lit possible de l'échec démocratique et/ou de l'échec écologique : le récit mensonger, selon lequel nous ne serions pas sûrs que le changement climatique soit d'origine humaine ; le récit bisounours, qui fait reposer un changement global sur la conversion à l'écologie de chaque citoyen ; le récit californien, qui fait miroiter un salut technoscientifique (géo-ingénierie, captation carbone, colonisation de Mars, transhumanisme) ; le récit chinois, selon lequel la fin justifierait les moyens ; en France tout particulièrement, le « récit pervers » d’Emmanuel Macron qui met en place la Convention citoyenne pour mieux sombrer dans l’inaction politique.

Malgré leurs divergences, les récits portés par la Chine, la Californie et les démocraties libérales partagent un point commun : la primauté accordée à l’économie. La préservation de la planète pourrait bien nécessiter de rompre avec ce paradigme.

Les six grands récits qui s'opposent pour essayer d'analyser la question climatique

Demain ne sera pas dans le prolongement d'aujourd'hui. La clé : repenser l'expérience démocratique.

La Journée internationale de la Terre nourricière du 22 avril est la troisième célébrée dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystème. Les écosystèmes soutiennent toute vie sur Terre. Plus nos écosystèmes sont sains, plus la planète et ses habitants sont en bonne santé. La restauration de nos écosystèmes endommagés contribuera à mettre fin à la pauvreté, à lutter contre le changement climatique et à prévenir une extinction massive.

La (Conférence des Parties) COP28 à Dubaï.

Les combustibles fossiles, à savoir le charbon, le pétrole et le gaz, sont responsables de plus de 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'après les Nations Unies. Pour la première fois, les pays du monde entier avaient approuvé lors de la COP28 à Dubaï un compromis historique ouvrant la voie à l'abandon progressif des énergies fossiles, malgré de nombreuses concessions aux pays riches en pétrole et en gaz. Le texte adopté par consensus n'appelle cependant pas directement à la sortie des énergies fossiles.

"On ne peut pas s'attendre rationnellement à ce que les investisseurs inversent le phénomène alors qu'ils essaient de maximiser leurs profits", lance Ipek Ozkardeskaya, de chez Swissquote.

De fait, les majors pétrolières britanniques Shell et BP ont rétro-pédalé ces derniers mois sur certains objectifs climatiques. Pour l'analyste, tant que les "coûts financiers des dommages climatiques ne dépassent pas les bénéfices", la solution ne pourra pas venir de l'économie. "Seuls des changements réglementaires concrets, radicaux et mondiaux ayant des conséquences financières significatives (...) pourraient orienter les capitaux vers les énergies propres et durables", affirme-t-elle.28 à Dubaï un compromis historique ouvrant la voie à l'abandon progressif des énergies fossiles, malgré de nombreuses concessions aux pays riches en pétrole et en gaz. Le texte adopté par consensus n'appelle cependant pas directement à la sortie des énergies fossiles.

"On ne peut pas s'attendre rationnellement à ce que les investisseurs inversent le phénomène alors qu'ils essaient de maximiser leurs profits", lance Ipek Ozkardeskaya, de chez Swissquote.

De fait, les majors pétrolières britanniques Shell et BP ont rétro-pédalé ces derniers mois sur certains objectifs climatiques. Pour l'analyste, tant que les "coûts financiers des dommages climatiques ne dépassent pas les bénéfices", la solution ne pourra pas venir de l'économie. "Seuls des changements réglementaires concrets, radicaux et mondiaux ayant des conséquences financières significatives (...) pourraient orienter les capitaux vers les énergies propres et durables", affirme-t-elle.

Les écologistes ?

Où en est-on en matière d'écologie ? Tour d'horizon des origines de l'écologie.

Retour sur sa déjà longue histoire avec Florian Augagneur, philosophe des sciences, ancien conseiller scientifique de la Fondation pour la nature et l’homme, vice-président de la CNDP

Lorsque l’économie a établi sa domination, la confrontation est sans issue : la conservation de la nature cause la destruction de l’économie et la conservation de l’économie implique inéluctablement la destruction de la nature. La condition du maintien de l’économie capitaliste est « de ne laisser intervenir ni durabilité, ni stabilité », ce maintien « n’est possible que si l’homme sacrifie son monde et son appartenance au monde. » Floran Augagneur

Mis en ligne sur Cairn.info le 21/03/2014 https://doi.org/10.3917/vdur.001.0055

Quels sont les intellectuels qui comptent pour nous aider à penser l’écologie aujourd’hui ?

Quels sont les intellectuels qui comptent dans les différentes sphères de réflexion de l’environnement, du climat et de la biodiversité ? Quelles nouvelles idées émergent, au-delà des chapelles, depuis l’ultra-gauche écolo jusqu’à la droite environnementaliste, en passant par les artistes et les théologiens ? Quels livres faudrait-il lire ?

Cartographie de la vie des idées en matière d’écologie, de climat et de biodiversité :

Leur écologie et la nôtre, quarante ans après. Par Razmig Keucheyan, sociologue.

Un débat autour de l'écologie.

Avec

- Bérénice Levet Philosophe et essayiste

- Alain Lipietz Économiste et homme politique, député européen de 1999 à 2009, membre du parti Europe Écologie Les Verts - EELV

Les penseurs ?

La technique devait libérer, elle asservit

« Jacques Ellul a vu avant les autres que le développement technique ruine l’homme intérieur. Il a été sensible à la porosité entre la technique et l’homme privé, au caractère anthropophage de la technique. »

Penser ce qui nous arrive avec Hannah Arendt

Bérénice Levet analyse les tendances de notre époque à travers la philosophie d’Hannah Arendt :

« Crise de l’autorité, crise de l’école et de l’éducation, crise du travail, exhortations morales en lieu et place de la conscience politique, guerre contre le passé, l’histoire, la langue, “un homme moderne qui a perdu le monde pour le moi” : ouvrez un livre d’Hannah Arendt et vous aurez le sentiment que l’encre y est à peine sèche.

Arendt jette les lumières les plus vives, les plus crues, les plus cruelles aussi, sur les maux qui nous assaillent. Mais notre philosophe fait mieux encore que nous éclairer : elle ne nous laisse pas sans ressources face à l’ensemble de ces crises. Elle nous dote d’une philosophie qui nous permet d’avancer d’un pas assuré en ce monde, de ne pas vaciller à tous les vents.

Alors, Hannah Arendt, un penseur pour notre temps ? Assurément. Mais nullement de notre temps. Et en aucune façon pour des lecteurs qui demanderaient à une œuvre de renchérir sur leurs certitudes, de prendre soin de leur confort moral et intellectuel. C’est toute la fécondité et la saveur de sa pensée que de venir inquiéter les évidences du présent, de désaccorder toutes les clochettes pavloviennes qui nous tiennent lieu de pensée.

J’ai moi-même, tôt, contracté cette dette à l’endroit d’Arendt. Fasse que celle-ci soit contagieuse et que le lecteur y puise à son tour de substantielles nourritures ! »

L'OBSERVATOIRE

Les ultra-riches ?

Selon le World Wealth Report 2024, du Capgemini Research Institute, le nombre de particuliers « ultrafortunés » (au moins 30 millions de dollars hors résidence principale) atteint un sommet : plus de 220 000 personnes sur la planète se partagent 29 300 milliards de dollars.

Fin du monde et petits fours.

Qu’ils continuent à voyager en jets privés sans se soucier de la planète ou se procurent des bunkers de luxe pour se préparer à « l’effondrement », les ultra-riches sont régulièrement pointés du doigt pour leurs comportements. Salvateur ?

Le politiste Edouard Morena publie aux éditions La Découverte "Fin du monde et petits fours", une enquête foisonnante sur les (riches) promoteurs du « capitalisme vert », qu’il analyse comme un « projet politique taillé sur mesure pour garantir les intérêts de classe [des élites] dans un monde en surchauffe ».

L'espoir des ultra-riches réside dans le bunker.

"Il est de plus en plus apparent que les privilégiés — et ceux disposant des moyens d’agir — ont décrété que la planète était irrécupérable et ils dépensent des fortunes à bâtir des bunkers." Extrait de l’interview de Peter Watts dans Bifrost N°93

"La planète est foutue, quoi qu’on fasse, d’où ce raisonnement (des ultra-riches) : pourquoi réduire notre marge de profit avec la réduction des émissions de carbone si celle-ci ne retarde l’apocalypse que d’une semaine ou deux ?" Extrait de l’interview de Peter Watts dans Bifrost N°93

Les technosolutionnistes ?

Les cinéastes ?

Découvrez le top des films sur l’environnement à voir à tout moment de l’année pour comprendre et appréhender les problèmes environnementaux de notre siècle de manière pédagogique, ludique ou avec humour…

Don't Look Up (film, Adam McKay, 2021) : Comme quoi l’humour est parfois le meilleur moyen de faire passer des idées et d’ouvrir les yeux. Le climatologue américain Michael E. Mann, directeur du Earth System Science Center de l’université de Pennsylvanie, a inspiré l’un des personnages principaux du film, l’astronome joué par Leonardo DiCaprio.

Dark Waters (film, Todd Haynes, 2019), le film qui alertait sur les dangers des « Polluants éternels » (PFOA).

Pour sensibiliser les plus petits dès leur plus jeune âge, on peut s’aider de films d’animation qui évoquent ces sujets comme le film d’animation et de science-fiction Wall-E réalisé par Andrew Stanton. Ou alors Le Lorax, un dessin animé réalisé par Chris Renaud qui évoque les sujets de la déforestation et de la pollution de l’eau.

Les documentaires à voir :

"Demain" : documentaire sur les initiatives positives pour lutter contre la crise climatique, réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion.

"Before the Flood" : documentaire sur les conséquences du réchauffement climatique et les solutions pour y remédier, co-produit par Fisher Stevens et Leonardo DiCaprio.

"Une suite qui dérange : le temps de l’action" : documentaire sur le combat de l'ex-vice-président des Etats-Unis, Al Gore, pour lutter contre l'inaction politique face à la crise environnementale, réalisé par Bonni Cohen et Jon Shenk.

"Animal" : documentaire sur l'extinction des espèces animales et les solutions pour lutter contre ce problème, réalisé par Cyril Dion. Il se veut pédagogique et destiné à sensibiliser les plus jeunes.

"The Cove - La Baie de la honte" : Film édifiant. Dénoncer le massacre des dauphins qui se perpétue à Taijin est un réel exploit car il a fallu le courage d'un homme et sa culpabilité pour amener une poignée d'hommes à se comporter comme de vrais héros, à mener une mission digne de "Ocean Eleven", afin d'amener le monde à ouvrir les yeux.

Portrait d'une civilisation occidentale au bord du précipice

Addictions numériques, tensions raciales, misanthropie, peur de l'effondrement ou d'un chaos provoqué par des États voyous, nouvelles armes encore inconnues…

La division règne. Dans cette période de turbulences, où nos sociétés occidentales menacent d'imploser de l'intérieur entre complot et désinformation, le film Netflix Le Monde après nous, produit par les Obama, résonne particulièrement. Il est difficile de le regarder sans penser à l'état actuel d'un monde qui semble se déliter peu à peu sous nos yeux.

Mais Le Monde après nous, c'est d'abord le troisième roman de l’américain Rumaan Alam, qui a propulsé son auteur sur le devant de la scène littéraire outre-Atlantique jusqu’à le voir figurer dans la liste des nominés pour le National Book Award en 2020.

"Le Monde après nous expose l'humain pour ce qu'il est, une créature fragile devenue dépendante de son information, une information devenue pouvoir prédictif dans un univers où tout est connecté." https://justaword.fr/le-monde-apr%C3%A8s-nous-458b04344fe0

Les auteurs et autrices de BD ?

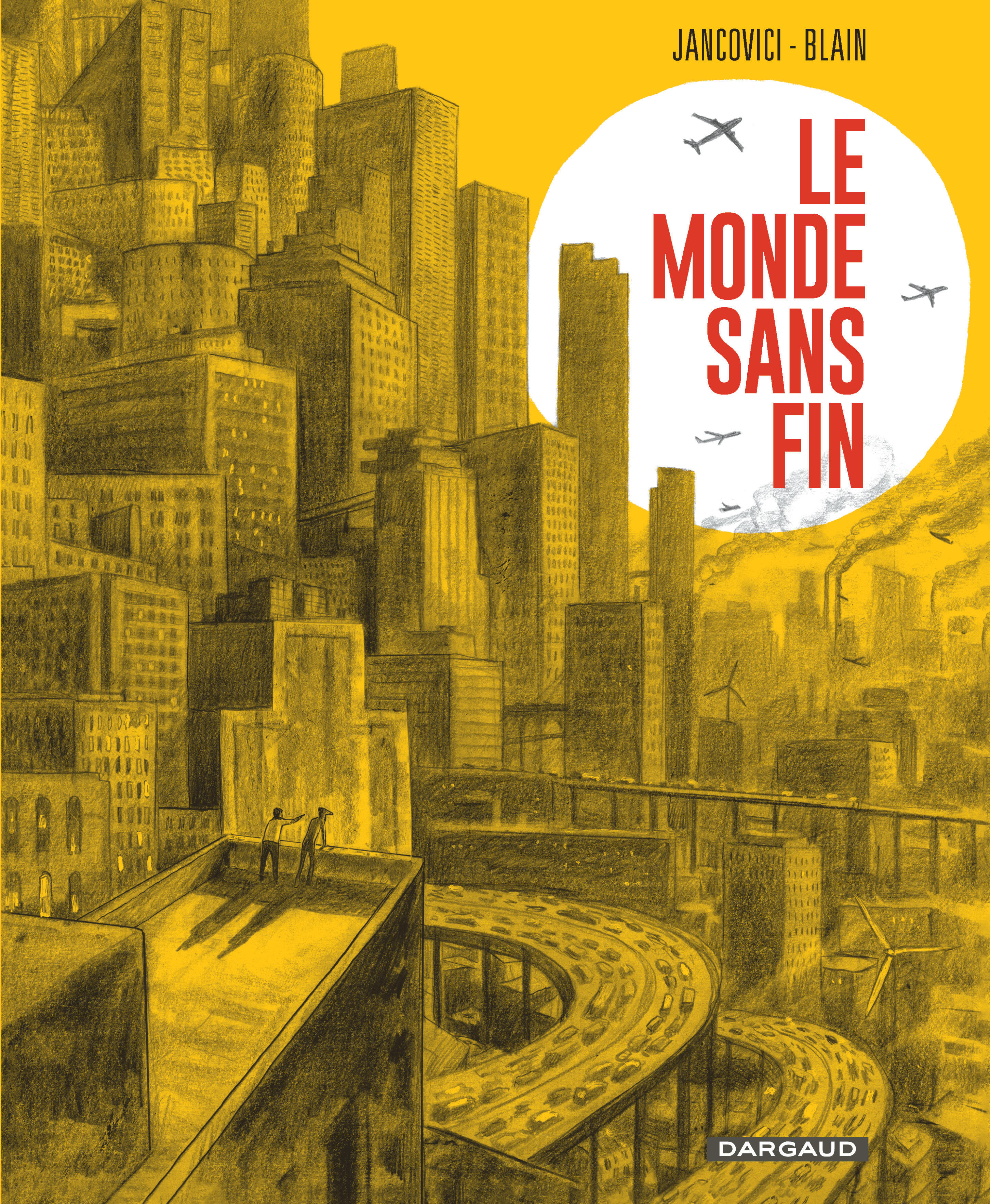

Le monde sans fin.

Intelligent, limpide, non dénué d’humour, cet ouvrage explique sous forme de chapitres les changements profonds que notre planète vit actuellement et quelles conséquences, déjà observées, ces changements parfois radicaux signifient.

Ressources, un défi pour l'humanité.

Un album qui déconstruit le mythe de la corne d'abondance dans lequel nous enferment les géants de la tech et nous invite à utiliser des technologies douces, réparables et adaptables.

La bande dessinée écolo essaierait-elle de sauver la planète ?

Enquête, témoignage, anticipation... Auteurs et autrices de bande dessinée s'emparent des questions environnementales et mobilisent le neuvième art pour tenter de toucher tour à tour la raison et le cœur des lecteurs. À Angoulême, pendant le festival, deux prix consacrent ces créations.

« La bande dessinée a la capacité de faire des récits d’enquête accessibles et palpitants, de réduire la distance entre des sujets vertigineux et nous, lecteurs ». Amélie Mougey

Pour une autre Terre - suite #8/8 :